|

打破区域壁垒,持续优化创新生态,一批行业领军企业、顶尖科研院所与高能级平台组成创新矩阵,产业、人才、技术、资金等各类要素深度融合、高效转化—— 青岛科创大走廊:串起协同创新“金纽带” 从崂山脚下的金融机构到蓝谷之滨的海洋科研院所,从李沧区的科创园区到滨海大道沿线的产业集群,一条北起蓝谷、南至崂山,串联起崂山区、李沧区与蓝谷功能区的科创大走廊,正以磅礴之势在青岛东海岸铺展。 这条承载着青岛科技强市梦想的创新廊道,摒弃简单的物理拼接,追求深度的“化学融合”,正将分散的创新资源拧成发展合力,让创新链、产业链、资金链、人才链深度交织、同频共振,成为驱动青岛高质量发展的“新引擎”,书写着新时代区域协同创新的精彩篇章。 青岛科创大走廊崛起一批创新主体

科创标杆林立,勾勒产业实力图谱 青岛科创大走廊的崛起,并非无源之水、无本之木,而是发端于一批行业领军企业、顶尖科研院所与高能级创新平台组成的创新矩阵。

青岛科创大走廊示意图。

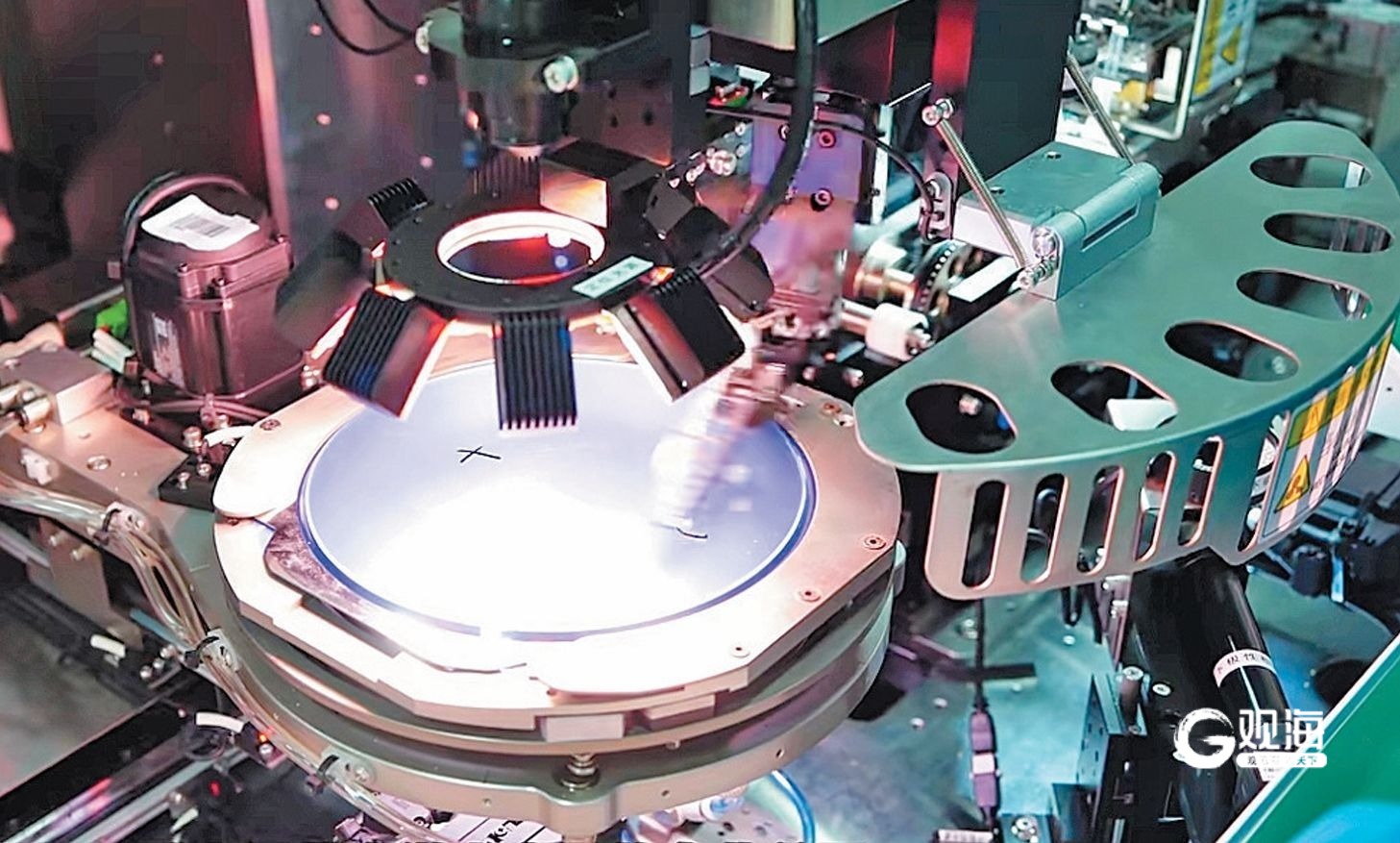

企业是科技创新的主体,也是大走廊的关键单元。比如,在智慧海洋领域,青岛励图高科信息技术有限公司深耕该领域十余年,聚焦大数据、大模型、大平台建设,打造了全国海洋领域唯一的国家级特色型工业互联网平台,构建起覆盖全链条的智慧海洋解决方案。其自主研发的“逍遥智海”大模型体系,如同为海洋产业装上了智慧大脑,广泛应用于水产养殖优化、渔港安全管理和精准气象预测等40多个应用场景,实现了病害预警、智能监控、气象预报等关键功能的智能化升级。 再比如,在第三代半导体产业赛道上,泽华半导体科技(青岛)有限公司的崛起速度令人瞩目。作为今年4月落地李沧的领军企业,泽华半导体以微米级精度不断突破技术极限,专注于世界最轻最薄的微型光源研发与生产,其技术实力处于全球领先水平。目前,公司首条晶圆级封装产线已顺利启动试生产,凭借过硬的产品品质与技术优势,意向订单金额已超2亿元,在智能穿戴、医疗等领域快速打开市场,为青岛半导体产业的集群化发展奠定了坚实基础,也彰显了青岛科创大走廊在新兴产业培育方面的强大势能。

泽华半导体科技(青岛)有限公司生产现场。

科研院所是源头创新的“发动机”。北京航空航天大学青岛研究院的布局与发展,为青岛科创大走廊的创新生态增加了深厚底蕴。扎根崂山的北航青岛研究院,建有虚拟现实、集成电路、医工交叉、人工智能等多个国家级、省级科创平台,形成了从基础研究到技术攻关的完整创新链条。依托强大的科研实力与人才优势,研究院成功孵化出一批“小巨人”企业。其中,致真精密仪器(青岛)有限公司专注于集成电路产线测试设备、高端科学仪器的研发和生产,打破了国外同类产品的垄断。 成果转化是连接创新与产业的关键桥梁。崂山实验室成果转化基地就是这“桥梁”中的核心枢纽。该基地由青岛国实科技集团负责建设运营,聚焦海洋电子信息、深海开发、海洋机器人等重点产业方向,构建了集成果转化、创新孵化、产业培育及科技咨询等于一体的全链条服务体系。基地内建有海洋智能计算成果转化概念验证平台、海洋智能装备中试生产平台等多个支撑平台,为科研成果从实验室走向生产线提供了全方位保障。截至目前,基地已引入产业链上下游企业24家,形成了创新要素集聚、企业协同发展的良好态势,加速了科技成果向现实生产力的转化。 发挥相似作用的还有山东大学生物制造中试平台。该平台聚焦生物制造前沿领域,构建了多元化、综合性的中试服务体系,可针对不同需求定制个性化中试解决方案。未来2到3年内,该平台将围绕食品及添加剂、生物制药、化妆品、能源、酶制剂、木质纤维素利用等六大领域,立足山东、辐射全国,预计服务20至30家企业。 绿色低碳是高质量发展的必由之路。不久前启动运营的海尔新能源产业互联网生态园,为青岛科创大走廊开辟了绿色经济新赛道。园区由海尔新能源科技有限公司与青岛蓝谷管理局共同打造,聚焦绿电、储能、智慧能源控制器等三大核心板块,剑指海尔新能源板块的总部基地,正成长为青岛科创大走廊内崛起的绿色经济新增长极。

海尔新能源产业互联网生态园。

这些分布在青岛科创大走廊沿线的创新主体,如同璀璨星辰串联起青岛科技创新的实力图谱,彰显出海陆并进、产学研协同的鲜明特质,成为大走廊高质量发展的核心支撑。

借鉴他山之石,探索特色发展路径 纵观全球,科创走廊已成为区域创新发展的重要载体,一批知名科创走廊凭借完善的协同机制、充沛的资源供给,孕育出众多顶尖企业,成为驱动区域经济发展的“发动机”。 在国际舞台上,美国硅谷101公路科创走廊无疑是重量级典范。这里汇聚了全球顶尖的科技企业、高校院所与风险投资机构,形成了“创新+资本+人才”的良性循环生态。苹果、谷歌、特斯拉等一批改变世界的企业从这片产业生态中孕育而来。其成功的核心,在于开放包容的创新文化、产学研深度融合的协同机制以及对高端人才的强大吸引力,为全球科创走廊建设提供了宝贵的经验启示。 而国内的探索实践,为青岛提供了更为贴近的参考标杆。杭州城西科创大走廊在仅39公里的东西向范围内,聚集了阿里巴巴总部、VIVO全球AI总部、字节跳动等头部互联网企业,创新密度令人瞩目。其成功的关键在于持续的政策支持与深度融合发展:杭州每年投入13.5亿元专项资金,支持走廊内研发、生产、服务等各类经营主体发展;在核心区内实行单独统计、单独规划,市级层面给予土地指标倾斜;在考核指标上减少限制,为创新发展松绑减负。通过打破体制机制障碍,杭州在走廊内构建起“创新要素自由流动、产业发展深度协同”的良好生态,成为数字经济时代科创走廊建设的典范。 宁波甬江科创大走廊则以“高位统筹+资金保障”为核心抓手,走出了一条特色发展之路。宁波成立了由市委书记挂帅的甬江科创区建设领导小组办公室,采用“专挂结合”的工作模式,让专职人员与抽调挂职干部协同推进建设,确保各项规划落地见效。资金支持方面,市区两级每年提供合计10亿元专项资金,用于支持甬江科创大走廊引进重大创新平台与产业项目。 青岛多次组织赴杭州、宁波等前沿地区考察学习,吸收先进经验的同时,更立足自身资源禀赋,探索符合青岛实际的科创大走廊建设路径。与杭州、宁波相比,青岛的科创大走廊有着独特的海洋基因与空间布局——北起蓝谷海洋科研重镇,南至崂山创新高地,贯穿青年人才集聚的李沧区,沿滨海大道绵延展开。 青岛没有简单复制其他地区的发展模式,而是将海洋优势与协同创新理念深度结合,着力打造具有青岛辨识度的科创走廊品牌,让海洋创新成为大走廊最鲜明的标签。

资源禀赋雄厚,奠定“四链”融合基础 在借鉴中创新、在探索中前行,青岛科创大走廊建设要走一条符合自身特色的发展之路,底气在于其得天独厚的资源禀赋。这里是青岛科技创新资源聚集度最高的区域之一,高校院所与企业园区遥相呼应,人才、技术、资金等创新要素加速流动,已经具备了创新链、产业链、资金链、人才链“四链”深度融合的坚实基础。 人才是创新的第一资源,青岛科创大走廊内拥有完善的人才培养与集聚体系,高校院所林立,打造了创新人才的“蓄水池”。其中,中国海洋大学作为我国海洋领域的顶尖高校,在海洋科学、水产养殖、海洋工程等学科领域处于国内领先地位,培养了一大批海洋科技领域的专业人才;青岛大学、青岛科技大学则在生物医药、材料科学、信息技术等领域具有深厚积淀,为相关产业发展提供了坚实的人才支撑。 除了本土培养,良好的创新生态也打造了人才“聚宝盆”。蓝谷作为海洋科研重镇,聚集了崂山实验室、国家深海基地、海洋地质研究所、山东大学等“国字号”科研机构与高校院所,形成了国内领先的海洋科研集群。这些高能级平台如同强大的“磁场”,吸引了国内外众多高端人才前来创新创业,为青岛科创大走廊的源头创新提供了智力支撑。

青岛蓝谷集聚了青岛国实科技集团等众多科创企业。

技术创新是青岛科创大走廊的核心竞争力。在基础研究领域,高校院所与科研机构持续发力,在海洋科学、半导体技术、人工智能、生物医药等多个领域取得了一系列重要科研成果;在技术攻关领域,企业作为创新主体,聚焦产业痛点、突破关键核心技术,提升着产业核心竞争力。 产业链的完善,为青岛科创大走廊的发展提供了核心支撑。以崂山区为例,株洲路轴线上,海尔、华仁药业、国林科技、海泰新光、康普顿等一大批上市公司集聚,是青岛上市公司最集中的区域,形成了以智能制造、生物医药、信息技术为核心的产业集群。俯瞰青岛科创大走廊,蓝谷的海洋产业、李沧区的半导体产业、崂山区的虚拟现实产业等相互补充、协同发展,形成了特色鲜明、优势互补的产业布局,为“四链”融合提供了坚实的产业基础。 资金是创新的“血液”。青岛科创大走廊内,金家岭金融集聚区已累计落户金融机构和类金融企业超750家,形成了涵盖银行、保险、证券、创投风投、融资租赁等各类金融业态的完整金融服务体系,尤其是各类创投机构的集聚,为初创企业、科技型中小企业提供了从种子轮、天使轮到成长期、成熟期的全生命周期融资服务。政府主导的科技创新专项资金、产业引导基金等,也为企业研发投入、创新平台建设、人才引进等提供了重要的资金支持。 此外,青岛科创大走廊内完善的孵化载体、生活配套设施等,也为创新发展提供了重要的生态保障。各类科技孵化器、众创空间的蓬勃发展,为初创企业提供了办公场地、创业辅导、资源对接等一站式服务,加速了创新成果的产业化进程。

打破区域壁垒,迈向“神合”发展新境 如果说丰富的资源禀赋是青岛科创大走廊的“先天优势”,那么打破区域壁垒、实现从“形合”到“神合”的跨越,则是大走廊释放创新活力、实现高质量发展的关键。 按照《青岛市深入推进科技创新加快建设科技强市行动计划(2024—2028年)》的规划,青岛科创大走廊的核心定位是推动产业、人才、技术、资金等各类要素深度融合、高效转化的区域科技创新高地。当前,青岛科创大走廊已具备“四链”融合的发展基础,接下来的关键是打破体制机制障碍,实现真正意义上的内在协同。 高位统筹是实现协同发展的核心保障。借鉴宁波甬江科创大走廊的经验,青岛要顶格推进科创大走廊建设,通过建立高层次的协调机制,强化对大走廊建设的统筹管理和协调职能,打破崂山区、李沧区与蓝谷功能区之间的行政壁垒,形成“一盘棋”的发展格局。通过强化对跨行政区域资源的调配能力,为大走廊的协同发展提供强有力的组织保障。在统筹布局下,青岛还要围绕平台建设、企业培育、人才引育、成果转化等核心环节,制定精准有力的支持政策。 推动要素自由流动是实现“神合”的关键。青岛要把科创大走廊视为一个有机整体,在重大项目招引、创新资源配置等方面进行统筹协调,鼓励各区域协同联动、优势互补,让创新要素在走廊内自由流动、高效配置。 创新资源共享是提升协同效能的重要路径。青岛将鼓励走廊内不同区域组建创新联盟、共同申报科研项目、共建创新平台等,让高校院所的科研设备、企业的产业资源、金融机构的资本优势实现最大化利用。例如,推动区域内高校、科研机构的大型科研仪器向走廊内企业开放共享,降低企业尤其是中小企业等研发成本;鼓励走廊内企业联合高校院所申报国家、省级重大科研项目,共同开展关键核心技术攻关。通过搭建统一的创新资源共享平台,真正意义上整合人才、技术、资金、项目等各类创新资源,实现共同发展。 强化产业承接能力,推动成果跨区转化,是实现协同发展的重要支撑。青岛将聚焦海洋电子信息、新能源、半导体、虚拟现实等重点产业方向,强化各区域的产业承接能力,推动先进技术成果在走廊内跨区域落地转化。 产城融合发展是提升青岛科创大走廊吸引力与竞争力的重要保障。借鉴南京秦淮硅巷、西安嘉会坊等先进经验,青岛还应进一步探索推动科创大走廊与城市更新深度融合,让“硬科技”与“软服务”相得益彰。 站在新的发展起点上,青岛科创大走廊正以坚定的决心、务实的举措,打破区域壁垒、深化协同创新。随着各项协同机制的不断完善、创新生态的持续优化,这条跨越山海的创新走廊,必将孕育出更多创新成果、培育出更多优质企业,在全国创新版图中占据更重要一席,为青岛建设科技强市、实现高质量发展注入源源不断的强大动力。(青岛日报/观海新闻记者 耿婷婷)

|